HISTORIEK HISTORIQUE HISTORIC

- Welcome

Accueil - Nieuws

Nouvelles- 03/02 Optimising port arrivals could cut emissions by 25 per cent

- 05/02 New BIMCO Clause on FuelEU Maritime

- 07/02 Houthi attack hits container ship in Arabian Sea

- 10/02 Commercial Shipping to and from Syria Stalls as Rebels Take Control

- 12/02 Changes to maritime law ‘reflect the ever-evolving needs of the seafarer’

- 14/02 Seaworthiness concerns delay SS United States' final voyage

- 17/02 Chevron inks offshore $2 billion exploration, production deal with Equatorial Guinea following multiple oil and gas discoveries

- 19/02 BIMCO updates its forecast on Suez Canal operations in 2026

- 21/02 Report: Trump prepares wide-ranging energy plan to boost gas exports, oil drilling

- 23/02 Bulkship Management denies Russian claim it refused to help sinking ship

- 26/02 US LNG gas demand hits record high on last day of the year

- 01/03 Cornwall fishermen fear for livelihoods as offshore wind farms pose 'greatest change' the industry has faced

- 04/03 Panama’s president rejects Trump’s claim of Chinese interference at canal

- 06/03 BW Singapore, the FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) that will enter into service in Ravenna in the spring this year, has arrived in Italy

- 08/03 Kapitein Haddock

- 13/03 Asian Development Bank proposes ending financing for coal-fired power plants

- Kalender Calendrier

- BML Nieuws

LMB Nouvelles - Historiek

Historique- 02/02 De Belgische vissers tijdens de tweede wereldoorlog

- 09/02 Dans l'enfer des Chinchas (I)

- 16/02 Dans l'enfer des Chinchas II

- 24/02 Het mysterie rond een U-boot uit de Grote Oorlog ontrafeld

- 03/03 ONZE KOOPVAARDIJ.. de belgische koopvaardij het verleden en het heden (I)

- 10/03 ONZE KOOPVAARDIJ ONZE KOOPVAARDIJ.. de belgische koopvaardij het verleden en het heden (II)

- Dossier

Dossier

- 04/02 Applying Wind Assisted Propulsion to ships report (I)

- 06/02 Applying Wind Assisted Propulsion to ships report (II)

- 08/02 Decarbonizing The Global Container Fleet With HeatPower

- 11/02 X-Press Pearl Captain trapped in Sri Lanka for over three years

- 13/02 Okaloosa County staat op het punt om het grootste kunstmatige rif ter wereld te verwerven in de SS United States

- 15/02 Offshore wind expansion powers demand for flexible SOV solutions to meet maintenance challenges, says Vestdavit

- 18/02 Iran’s Shadow Hand in Houthi Red Sea Attacks

- 20/02 Bangladesh shipyard explosion highlights regulatory failures

- 22/02 Op-Ed: U.S. Mariner Shortage Demands Action Now

- 25/02 Complex salvage of blazing container ship

- 28/02 Managing the Growing Risk of Li-Ion Battery Fires

- 02/03 Bankruptcy or Bust: Financial Desperation Doomed the Titan Sub

- 05/03 Arctic Allies to Form Security Group to Counter Russia, China

- 07/03 Will Shipping Be Ready By 2030?: Decarbonization Goals Could Be in Jeopardy

- 09/03 Dockworkers union asserts ‘absolute, airtight’ anti-automation stance

- 12/03 Norway’s U-turn on zero-emission fjords delays climate goals and future fuels progress, says Ocean Hyway Cluster

- 16/03 Russian Bomb Ship Threatens To Blow Up NATO Space Base

- Raad

Comité - Verenigingen

Associations - Contacten

Contacts - Links

Liens - Boeken

Livres - Archives

Archieven- Archieven 1 - Archives 1

- Archieven 2 - Archives 2

- Archieven 3 - Archives 3

- Archieven 4 - Archives 4

- Archieven 5 - Archives 5

- Archieven 6 - Archives 6

- Archieven 7 - Archives 7

- Archieven 8 - Archives 8

- Archieven 9 - Archives 9

- Archieven 10 - Archives 10

- Archieven 11 - Archives 11

- Archieven 12 - Archives 12

- Archieven 13 - Archives 13

- Archieven 14 - Archives 14

- Archieven 15 - Archives 15

- Archieven 16 - Archives 16

- Archieven 17 - Archives 17

- Archives 18 - Archieven 18

- Archieven 19 - Archives 19

- Photos

Foto's

Dans l'enfer des Chinchas (II)

Souvent pressés par le temps, ces courtiers sans scrupules utilisent tous les moyens pour remplir les baraquements destinés aux coolies en partance. Ainsi, de nombreux candidats à l'émigration, parfois vendus par leur famille ou leurs créanciers, se retrouvent brutalement emprisonnés et soumis à une discipline de fer. Pire, il n'est pas rare que les marchands d'hommes organisent de véritables rapts dans les villages alentour pour faire leur quota de main-d’œuvre. En principe, le gouvernement chinois se charge d'inspecter les baraques et de contrôler le nombre et la santé des coolies, mais la plupart des fonctionnaires, négligents ou corrompus, ferment les yeux sur les conditions d'hygiène épouvantables et les mauvais traitements infligés aux émigrants.

Volontaires ou non, ces hommes sont entassés dans l'entrepont des coolie ships —souvent anglais ou américains — à destination de Cuba, de Trinidad ou du Callao. A bord de ces quasi-négriers qui n'osent dire leur nom, la vie des coolies est des plus rudimentaires. Ces pauvres hères à peine vêtus doivent se contenter de deux bols de riz par jour et de quelques miettes de poisson salé. Ils trompent le mal de mer en disputant d'interminables parties de dominos au son des instruments de musique que quelques-uns ont pu emporter. Pour limiter les risques de mutinerie, il n'est pas rare que les coolies soient séparés de l'équipage par des barreaux de fer, voire par une véritable barricade blindée, pratique qui n'est pas sans rappeler le temps de la traite négrière. Nul ne s'étonnera que l'histoire des coolie-ships soit .émaillée de drames...

Volontaires ou non, ces hommes sont entassés dans l'entrepont des coolie ships —souvent anglais ou américains — à destination de Cuba, de Trinidad ou du Callao. A bord de ces quasi-négriers qui n'osent dire leur nom, la vie des coolies est des plus rudimentaires. Ces pauvres hères à peine vêtus doivent se contenter de deux bols de riz par jour et de quelques miettes de poisson salé. Ils trompent le mal de mer en disputant d'interminables parties de dominos au son des instruments de musique que quelques-uns ont pu emporter. Pour limiter les risques de mutinerie, il n'est pas rare que les coolies soient séparés de l'équipage par des barreaux de fer, voire par une véritable barricade blindée, pratique qui n'est pas sans rappeler le temps de la traite négrière. Nul ne s'étonnera que l'histoire des coolie-ships soit .émaillée de drames...

A la fin des années 1850, le Bald Eagle, un clipper américain spécialisé dans le transport de coolies vers les îles Chincha, fait route sur Callao. Ce jour-là, le navire se trouve à 500 milles à l'Est de Manille. La mer est calme et la cloche du bord vient à peine de piquer cinq heures de l'après-midi, quand une poignée de coolies tente de forcer les barreaux de fer qui les retiennent prisonniers dans l'entrepont depuis le départ. L'équipage parvient à repousser les mutins, mais le capitaine et quelques matelots sortent leurs armes et tirent aveuglément sur la masse humaine. Contre toute attente, les Chinois ne se dispersent pas et se pressent même davantage aux grilles de leur prison. Une étincelle ayant enflammé un morceau d'étoffe, les coolies se précipitent immédiatement pour récupérer ce linge incandescent, espérant que la menace d'un incendie ferait réfléchir leurs geôliers. Une demi-heure plus tard, une épaisse fumée s'échappe de l'entrepont. Le feu s'étend, mais personne ne songe à libérer les coolies. A huit heures du soir, l'équipage a cessé depuis longtemps de pomper de l'eau. Un silence angoissant a succédé aux hurlements de l'entrepont : tous les Chinois ont péri dans la fournaise et le navire est en perdition. Le capitaine donne l'ordre d'abandonner le Bald Eagle. Seuls deux des trois canots du bord parviendront à rallier Manille trois jours plus tard.

Noirs, Chinois ou forçats

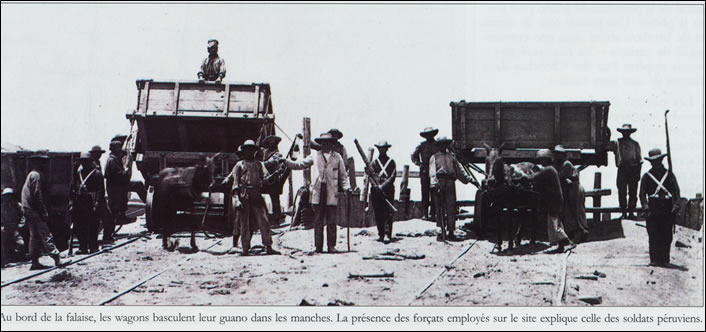

Cette tragédie reste néanmoins exceptionnelle. La plupart des coolies atteignent Callao sains et saufs. Parvenus aux Chinchas, ces malheureux, qui souvent avaient cru partir pour les mines de Californie, découvrent un véritable enfer. A longueur de journée ils doivent s'échiner dans la puanteur et la poussière du guano, attaquant le gisement au pic et à la pelle, en ménageant des gradins entre des parois coupe-vent.

Cette tragédie reste néanmoins exceptionnelle. La plupart des coolies atteignent Callao sains et saufs. Parvenus aux Chinchas, ces malheureux, qui souvent avaient cru partir pour les mines de Californie, découvrent un véritable enfer. A longueur de journée ils doivent s'échiner dans la puanteur et la poussière du guano, attaquant le gisement au pic et à la pelle, en ménageant des gradins entre des parois coupe-vent.

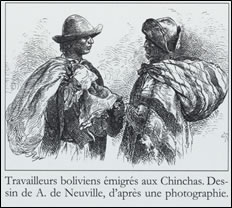

Les ouvriers du guano sont aux gages de l'entrepreneur auquel ont été affermés les travaux d'exploitation et le transport de l'engrais jusqu'aux navires. En 1858, on compte un bon millier de travailleurs sur l'archipel des Chinchas. Cette population est composée de Noirs, de forçats et de Chinois. La plupart d'entre eux sont payés à la tâche, à l'exception des travailleurs chinois qui reçoivent de 150 à 250 piastres (750 à 1 250 francs de l'époque) pour solde de leurs sept années d'engagement. Une journée de travail est évaluée en tonnes de guano ramassées ; un coolie doit ainsi récolter de 6 à 8 tonnes par jour ! Dans ces îles arides, les conditions de vie sont d'autant plus pénibles que ces hommes sont rationnés en eau potable et logés dans de simples cabanes de bambou et de terre.

Ici, le travail, qui ne s'interrompt même pas le dimanche, peut être assimilé à un véritable esclavage. Le taux de mortalité des coolies est d'ailleurs très élevé. L'aspirant Pallu a même assisté, non sans émotion et révolte intérieure, à l'exécution d'un homme à bout de force. "Il était agenouillé comme les autres pour remplir son sac, mais ses mains ne bougeaient plus. Un coup de fouet fit voler sa robe de misère et marqua une raie noire sur son dos, puis d'autres, jusqu'à ce que son sang se mêle au guano. Le métis, à figure d'argousin et au sourire de crocodile, qui maniait le fouet, n'en était pas à sa première exécution de bouche à nourrir devenue inutile..."

En dépit de cette atmosphère délétère, l'archipel a aussi ses villégiateurs. Nombre de Péruviens croient en effet que l'inhalation de la poussière de guano peut guérir la phtisie. Une grande case de nattes et de bambou abrite ainsi une communauté de curistes — les hombres de bien —venus respirer l'air des Chinchas dans l'espoir de tuer leurs bacilles !

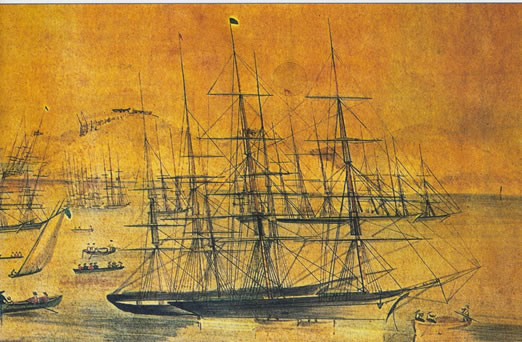

Les navires étrangers qui désirent prendre leur fret de retour aux Chinchas ne peuvent en aucun cas se rendre directement dans l'archipel. Ils doivent d'abord passer au Callao pour y prendre un permis, qu'il leur faudra ensuite aller faire viser à la douane de Pisco, où leur sera enfin remis un certificat à l'attention des employés des Chinchas. Et ce n'est pas tout ! Une fois chargés en guano, ils devront retourner à Pisco pour faire certifier leur bordereau d'exportation, puis au Callao où leur sera délivré le visa définitif de la douane péruvienne. Ce chassé-croisé administratif peut rallonger d'un bon mois le voyage de retour.

Le Callao des plaisirs

Contrairement au mouillage de Valparaiso, celui du Callao est bien abrité par les deux îles de San Lorenzo et du Fronton, qui forment un brise-lames naturel. Cette magnifique baie est réputée sur toute la côte, tant pour sa sécurité que pour son importance commerciale, comme en témoigne cet extrait des Instructions nautiques de 1864 : "Il y a ordinairement au Callao, en terme moyen, quatre-vingts à cent navires mouillés (...). Un navire choisira son lieu de mouillage d'après le but qui le conduit dans le port, car sa sûreté est égale partout. On trouve dans la ville tous les secours et toutes les ressources dont peut avoir besoin un bâtiment. Les provisions fraîches et les fruits sont très variés et s'obtiennent à prix très modérés. Il est aussi extrêmement commode d'y faire de l'eau, car de chaque côté du môle qui s'avance dans la mer, il y a des conduits munis de clés auxquels les embarcations des navires mouillés dans le port peuvent faire leur plein. On porte aussi de l'eau dans des citernes à bord des bâtiments où elle est pompée, à raison de 10,82 francs le tonneau. Cette opération se fait ordinairement par des chaloupes qui se remplissent avec des manches. (...)

"On fait au Callao les réparations de carènes par l'abattage, mais elles sont parfois interrompues par une grosse houle qui entre dans la rade, ce qui est particulièrement le cas aux périodes de pleine et de nouvelle lune et pendant les équinoxes. Autre inconvénient, les navires dans le port ressentent souvent une odeur nauséabonde, appelée par les Anglais Callao painter ou barber. Il se dépose alors sur la peinture blanche une épaisse poussière de couleur chocolat ; le lavage la fait disparaître sur la peinture, mais en enlevant à celle-ci son apparence primitive. On l'attribue au grand nombre de petits poissons morts, balayés par la houle et déposés sur le sable ; d'autres supposent que cette odeur et cette poussière proviennent de la vase du fond."

"On fait au Callao les réparations de carènes par l'abattage, mais elles sont parfois interrompues par une grosse houle qui entre dans la rade, ce qui est particulièrement le cas aux périodes de pleine et de nouvelle lune et pendant les équinoxes. Autre inconvénient, les navires dans le port ressentent souvent une odeur nauséabonde, appelée par les Anglais Callao painter ou barber. Il se dépose alors sur la peinture blanche une épaisse poussière de couleur chocolat ; le lavage la fait disparaître sur la peinture, mais en enlevant à celle-ci son apparence primitive. On l'attribue au grand nombre de petits poissons morts, balayés par la houle et déposés sur le sable ; d'autres supposent que cette odeur et cette poussière proviennent de la vase du fond."

Selon Armand Pâris, le môle signalé plus haut avait la particularité d'être "constitué à l'origine par une vieille carcasse de frégate à laquelle on ajoutait tous les jours des pierres et des pilotis. Il avait deux cents mètres de long et quarante de large, et formait une petite darse où venait s'abriter tout le commerce du Pérou. L'activité de la ville se concentrait dans ce mauvais trou."

Fréquenté depuis la fin du xvIIIe siècle par les baleiniers anglo-saxons et les long-courriers, le Callao possède un quartier réservé renommé sur toutes les mers du monde. Pour la plupart des marins, ce port est le meilleur de toute la côte Ouest, dépassant même, pour ce qui est des plaisirs, celui de Valparaiso. C'est une escale particulièrement attendue par les équipages des navires rentrant des Chinchas, qui ont été sevrés pendant des semaines de tous les plaisirs de la vie. Après les îles sans eau, sans bars, sans cantinas et sans bordels, le Callao apparaît comme un paradis.

Mais ce port n'est pas sans dangers. Sur le plan du shanghaiage par exemple, le Callao n'a rien à envier à San Francisco (Le Chasse-Marée n°119). Des embaucheurs comme Green, Jimmy-le-Porc, Jack Cooney, ou encore le fameux Pedro mentionné dans un shanty anglais sont restés dans toutes les mémoires. Et leurs complices n'en sont pas moins célèbres, comme cette Mme Gashee, une tenancière française qui aura les honneurs d'un chant à hisser anglo-saxon cité par Dana : "To Madame Gashee we will go/The Mademoiselle you all know/Round the corner, Sally !"

Mais ce port n'est pas sans dangers. Sur le plan du shanghaiage par exemple, le Callao n'a rien à envier à San Francisco (Le Chasse-Marée n°119). Des embaucheurs comme Green, Jimmy-le-Porc, Jack Cooney, ou encore le fameux Pedro mentionné dans un shanty anglais sont restés dans toutes les mémoires. Et leurs complices n'en sont pas moins célèbres, comme cette Mme Gashee, une tenancière française qui aura les honneurs d'un chant à hisser anglo-saxon cité par Dana : "To Madame Gashee we will go/The Mademoiselle you all know/Round the corner, Sally !"

S'il n'est pas recruté par un marchand d'hommes, l'aspirant Pallu n'en profite pas moins de l'escale du Callao pour changer de navire. Son service sur la frégate l'Algérie étant achevé, il se fait engager comme lieutenant sur le trois-mâts Stella-Maris en partance pour le Vieux continent. Commandé par le capitaine Wilhem Olfus, ce navire bordelais avait perdu une bonne partie de son équipage à San Francisco, les matelots ayant déserté pour chercher fortune sur les placers. "A cette époque, raconte le jeune homme, il y avait en rade du Callao un grand nombre de navires marchands chargés de guano, mais qui ne pouvaient partir faute d'équipage suffisant. On était alors dans toute la fièvre californienne. Parmi les bâtiments français ainsi retenus, se trouvait un trois-mâts carré de 600 tx, qui s'appelait le Stella-Maris. C'était un navire très élancé, toujours propre et toujours bien tenu ; il était très chargé et sa ligne de batterie, noire et blanche, peinte à la façon des navires de guerre, rasait presque la mer, au centre. Nous savions qu'il n'avait pas de lieutenant, qu'il avait perdu presque tous ses hommes en Californie, et que cependant il allait partir avec cet équipage réduit pour Cork, en Irlande, qui est le point assigné à tous les navires chargés de guano."

Après avoir assisté, le cœur serré, à l'appareillage de sa frégate, Léopold Pallu met donc son sac à bord du Stella-Maris. Il lui faut alors s'habituer à l'odeur prégnante du guano et faire honneur à l'âpre genièvre du capitaine Olfus. "C'est ainsi, dit-il, que l'on devient lieutenant d'un navire de commerce !"

Une cargaison dangereuse

Le guano est loin d'être une cargaison anodine et son transport n'est pas sans danger. Comme toute matière organique, il est sujet à échauffement. Les cales doivent donc être aussi sèches que possible, afin d'éviter la décomposition de la cargaison. En outre, toutes les surfaces du navire en contact avec le guano sont fréquemment recouvertes d'épaisses couches de peinture ou de goudron de Norvège, afin de les protéger de la corrosion favorisée par la présence d'ammoniaque. Les voiles, les gréements, les ferrements et les bordages peuvent également être abîmés par une sorte de pourriture sèche, résultat de l'action combinée de la chaleur dégagée par le guano et des moisissures naturelles.

Grâce au fameux "Stevens on stowage", l'ouvrage classique consacré à l'arrimage des cargaisons à bord des navires marchands du xixe siècle, on sait les précautions à prendre pour charger le guano. L'engrais est le plus souvent conditionné en sacs d'environ 70 kilos, méticuleusement disposés pour rester toujours à l'abri de l'humidité. Les sacs sont empilés les uns sur les autres et enveloppés de nattes formant une épaisse enveloppe de protection. Un espace est aménagé entre le chargement et la muraille du navire pour permettre la circulation de l'air et la surveillance des éventuelles voies d'eau. Afin de l'isoler de l'humidité des fonds, tout en remontant le centre de gravité du chargement pour ne pas fatiguer le navire, on dispose un grenier de bois sous le chargement. D'autre part, afin d'éviter que cette cargaison ne ripe et ne compromette ainsi la stabilité du navire, il est parfois nécessaire de la stabiliser à l'aide d'un bardis, c'est-à-dire un boisage longitudinal.Les navires spécialisés dans le transport du guano se reconnaissent à certains signes.

Grâce au fameux "Stevens on stowage", l'ouvrage classique consacré à l'arrimage des cargaisons à bord des navires marchands du xixe siècle, on sait les précautions à prendre pour charger le guano. L'engrais est le plus souvent conditionné en sacs d'environ 70 kilos, méticuleusement disposés pour rester toujours à l'abri de l'humidité. Les sacs sont empilés les uns sur les autres et enveloppés de nattes formant une épaisse enveloppe de protection. Un espace est aménagé entre le chargement et la muraille du navire pour permettre la circulation de l'air et la surveillance des éventuelles voies d'eau. Afin de l'isoler de l'humidité des fonds, tout en remontant le centre de gravité du chargement pour ne pas fatiguer le navire, on dispose un grenier de bois sous le chargement. D'autre part, afin d'éviter que cette cargaison ne ripe et ne compromette ainsi la stabilité du navire, il est parfois nécessaire de la stabiliser à l'aide d'un bardis, c'est-à-dire un boisage longitudinal.Les navires spécialisés dans le transport du guano se reconnaissent à certains signes.

Ainsi, l'étude de l'épave du Jhelum, un trois-mâts barque de l'époque victorienne échoué aujourd'hui encore aux îles Malouines après une longue carrière au guano révèle que ce voilier de Liverpool familier des ports français, comme Dunkerque, avait des ballasts d'eau en métal — et non en bois, plus vulnérable — et des barrots de faux-pont permettant d'installer un entrepont léger pour le transport des émigrants et de le retirer pour charger le guano. D'autres navires ont les cales enduites de plâtre pour limiter les infiltrations d'eau. On y retrouve aussi parfois des traces d'acide sulfurique, un produit utilisé pour neutraliser les émanations d'ammoniac.

Plus instable qu'il y paraît, le guano peut s'avérer particulièrement nocif ; il peut gâter la nourriture stockée à proximité et il arrive que son contact provoque de sévères brûlures. Mais la hantise des capitaines est surtout l'avarie qui, à la faveur d'une voie d'eau, transformera l'empilement de sacs en un gluant magma qui peut devenir incontrôlable. Ainsi, le 31 octobre 1857, le trois-mâts barque Victor fait-il naufrage à cause d'une cargaison de guano si détrempée qu'elle "dérivait à l'intérieur de la cale comme un iceberg sur l'eau". En juillet 1912, c'est le voilier britannique Criccieth Castle qui se trouve désemparé au large du cap Horn, alors qu'il fait route du Pérou à Anvers. Une puissante lame venue de l'arrière a arraché le gouvernail et une tôle du bordé. L'eau s'est engouffrée par la brèche et les pompes se sont vite encrassées avec un guano en état de décomposition avancée. Le capitaine Robert Thomas a dû donner l'ordre d'abandonner le navire !

Une exploitation intensive

Le Stella Maris ayant été expédié du Pérou pour Queenstown (Cobh) à ordres, vient prendre connaissance de son port de destination à l'ouvert de la rade de Cork, au Sud-Ouest de l'Irlande. Le lieutenant Pallu en profite pour quitter le bord. Quant au capitaine Olfus, il n'aura pas le loisir de se réjouir de cette escale au terme d'une longue et pénible traversée effectuée avec l'équipage réduit dont il s'était contenté pour limiter les frais ! Dès le surlendemain de son arrivée, rapporte Léopold Pallu, le représentant de la maison bordelaise Espagnat lui reprochera le retard du navire, prétendant que "l'on avait fait bien des dépenses inutiles dans les allées et venues du Callao à Lima et que l'on espérait être plus heureux en confiant d'aussi gros intérêts au capitaine Olfus. Ainsi cet heureux marchand faisait-il la leçon au marin qui venait de battre les mers pendant deux ans pour autrui."

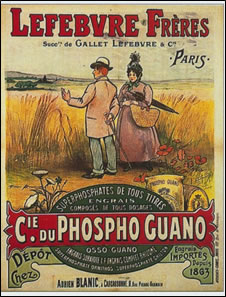

L'âpreté des négociants et la pression de la demande auront raison du guano des Chinchas. Une fois celui-ci épuisé, ils investiront l'archipel des Guanape, au Nord du Callao. Ce gisement est évalué à environ deux millions de tonnes, mais il est d'une qualité inférieure car les pluies y sont moins rares qu'aux Chinchas. D'autres îles de moindre importance seront également exploitées : Macabi, Lobos, Pescadores, Mazorca... En 1872, trois cent douze navires chargent plus de 300 000 tx aux îles Guanape. Onze ans plus tard, le roc est à nu. Rien d'étonnant, car si l'on se base sur les estimations d'Elysée Reclus, l'exploitation du guano du Pérou entre 1845 et 1883 a fourni 40 000 cargaisons de 600 tonnes en moyenne. Les seuls navires français en auraient transporté environ un million et demi de tonnes, dont le tiers à destination du Havre, l'année record se situant en 1864, au cours de laquelle ce port a reçu 86% du guano péruvien importé en France.

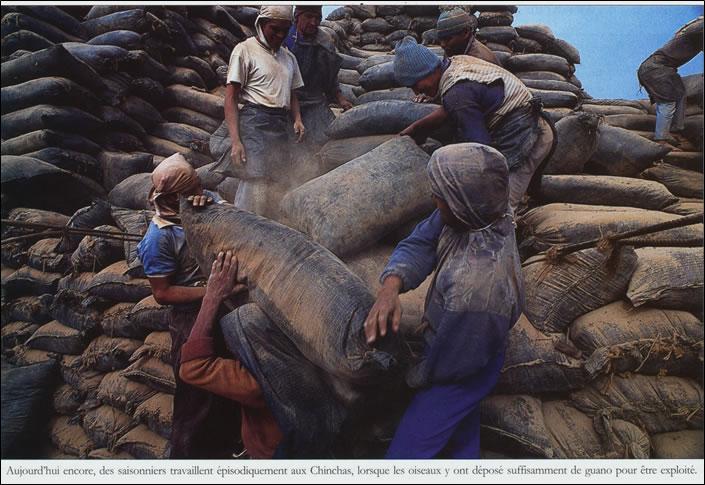

Le succès du guano péruvien et l'épuisement rapide des gisements ne tardent pas à entraîner l'apparition d'un produit de substitution : le phospho-guano. Provenant de régions plus humides, cet engrais est moins riche en azote mais contient davantage d'acide phosphorique. Dans les années 1920, plusieurs compagnies de voiliers, dont celle de Gustav Erikson, exportent encore du guano péruvien vers la côte Ouest des Etats-Unis ou vers l'Europe, par le canal de Panama. Pendant la décennie suivante quelques trois-mâts transportent encore cet engrais vers la Nouvelle-Zélande. Enfin, le chapitre du transport du guano à la voile s'achève dans l'océan Pacifique le 26 juin 1958, date du naufrage d'un quatre-mâts péruvien qui longeait la côte chilienne avec un chargement de 3 000 tonnes d'engrais. Il s'appelait Omega, la dernière lettre de l'alphabet grec. L'histoire du guano n'est pourtant pas finie. Les oiseaux de mer continuent inlassablement de recouvrir de leur fiente les rochers des Chinchas, et les hommes continuent de la ramasser... Si les trois-mâts en bois et les coolies chinois ont disparu, aujourd'hui encore, l'enfer des Chinchas se vit au quotidien !

L'enfer, toujours l'enfer !

Alignés le long des baraquements, les hommes attendent en frappant sur leurs gamelles que le cuisinier veuille bien servir le premier vrai repas de la journée. Cela fait maintenant quatre bonnes heures qu'ils raclent le guano. La fatigue se fait déjà sentir, mais ils savent que la pose sera brève et que le travail durera encore tout l'après-midi sous un soleil de plomb. Chaque année, entre avril et septembre, deux cents terrassiers embauchés par l'entreprise Pesca Peru ramassent environ 20 000 tonnes de guano. Pourtant, les oiseaux sont 'moins nombreux qu'avant. La pêche industrielle les a privés d'une partie des bancs d'anchois dont ils se nourrissent. Désormais, il faut attendre sept ou huit ans avant qu'une île de l'archipel ne soit suffisamment recouverte pour être exploitable.

Alignés le long des baraquements, les hommes attendent en frappant sur leurs gamelles que le cuisinier veuille bien servir le premier vrai repas de la journée. Cela fait maintenant quatre bonnes heures qu'ils raclent le guano. La fatigue se fait déjà sentir, mais ils savent que la pose sera brève et que le travail durera encore tout l'après-midi sous un soleil de plomb. Chaque année, entre avril et septembre, deux cents terrassiers embauchés par l'entreprise Pesca Peru ramassent environ 20 000 tonnes de guano. Pourtant, les oiseaux sont 'moins nombreux qu'avant. La pêche industrielle les a privés d'une partie des bancs d'anchois dont ils se nourrissent. Désormais, il faut attendre sept ou huit ans avant qu'une île de l'archipel ne soit suffisamment recouverte pour être exploitable.

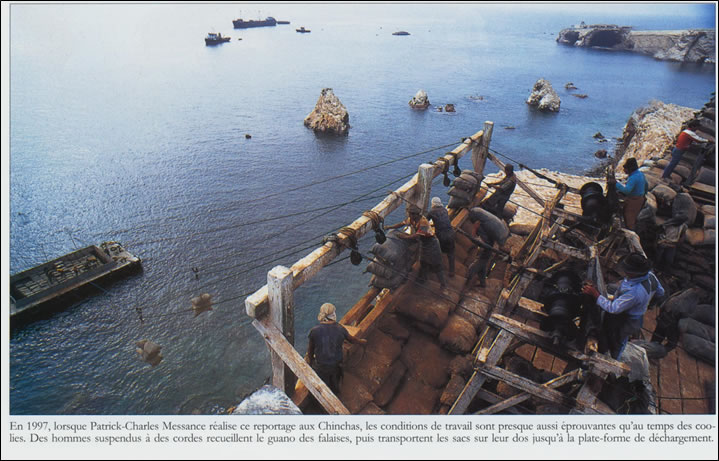

"Ici, aux -Chinchas, c'est comme à l'armée, explique l'administrateur de l'exploitation. Tout doit être calculé au plus juste, car il faut mettre en valeur le gisement et récolter le guano partout où il se trouve, jusqu'aux endroits les plus inaccessibles." Si le temps des coolies est bien révolu, les règles de vie sont extrêmement strictes. L'alcool et les femmes n'ont pas droit de cité aux Chinchas. Une bagarre, un mot désobligeant envers un supérieur suffisent à motiver une expulsion immédiate. Pendant la campagne, l'île reste en liaison radio permanente avec Pisco, qui livre régulièrement par bateau les produits frais et le bétail nécessaires à l'alimentation des hommes.

Des ouvriers piochent en ligne et passent au peigne fin la surface du sol à la brosse. D'autres, surnommés "les singes" parce qu'ils travaillent suspendus à des cordes, récupèrent le précieux guano dans la moindre anfractuosité de rocher. Pour un salaire quotidien de 22 francs, ces tâcherons passent huit heures (de 7h à 11h et de 12h à 16h) à remplir leurs sacs de guano et à les charger sur les pontons mouillés au pied des falaises. Chacun devra ainsi totaliser une centaine de sacs par jour.

Cette main-d’œuvre est le plus souvent originaire de la région d'Ayacucho ou du village de Yungay. La plupart de ces hommes sont des paysans pauvres qui font une saison de guano pour gagner de quoi acheter des semences ou payer les études de leurs enfants. S'il n'y a plus aux Chinchas ni forçats, ni coolies, les ouvriers sont toujours rationnés en eau potable. Le prix des deux récipients d'eau potable quotidiens, tout comme celui de la nourriture et des médicaments, sera déduit de leur salaire. Pour la toilette et la lessive, il leur reste la mer... Encore heureux qu'ils puissent se reposer dans des dortoirs ; sur d'autres sites, ils doivent se confectionner eux-mêmes des tentes avec des sacs de nylon.

Physiquement, le travail est très éprouvant. Mais le pire, c'est la poussière de guano qui s'infiltre partout, dans les narines, la bouche et jusque dans l'estomac. Il n'y a pas si longtemps, les ouvriers étaient livrés à eux-mêmes et demeuraient totalement démunis en cas de problèmes de santé. Aujourd'hui, un médecin vit en permanence sur les îles durant la campagne. Et ce n'est pas tin luxe, car, outré les accidents du travail, on observe de fréquentes infections respiratoires, sans parler des conjonctivites ou des ulcères cutanés provoqués par les tiques qui grouillent partout sur le sol. Bien que la campagne puisse durer plusieurs mois, le courrier n'est pas distribué aux Chinchas. Il faut s'en remettre aux permissionnaires qui vont visiter leurs familles. Ici, personne ne se plaint de son sort, mais les évacuations sanitaires ne sont pas rares. Parfois, la promiscuité et le paysage désolé de l'île deviennent insupportables.

Physiquement, le travail est très éprouvant. Mais le pire, c'est la poussière de guano qui s'infiltre partout, dans les narines, la bouche et jusque dans l'estomac. Il n'y a pas si longtemps, les ouvriers étaient livrés à eux-mêmes et demeuraient totalement démunis en cas de problèmes de santé. Aujourd'hui, un médecin vit en permanence sur les îles durant la campagne. Et ce n'est pas tin luxe, car, outré les accidents du travail, on observe de fréquentes infections respiratoires, sans parler des conjonctivites ou des ulcères cutanés provoqués par les tiques qui grouillent partout sur le sol. Bien que la campagne puisse durer plusieurs mois, le courrier n'est pas distribué aux Chinchas. Il faut s'en remettre aux permissionnaires qui vont visiter leurs familles. Ici, personne ne se plaint de son sort, mais les évacuations sanitaires ne sont pas rares. Parfois, la promiscuité et le paysage désolé de l'île deviennent insupportables.

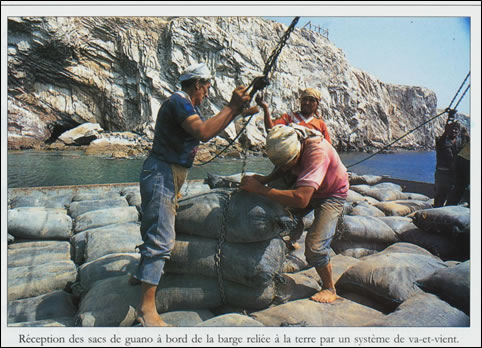

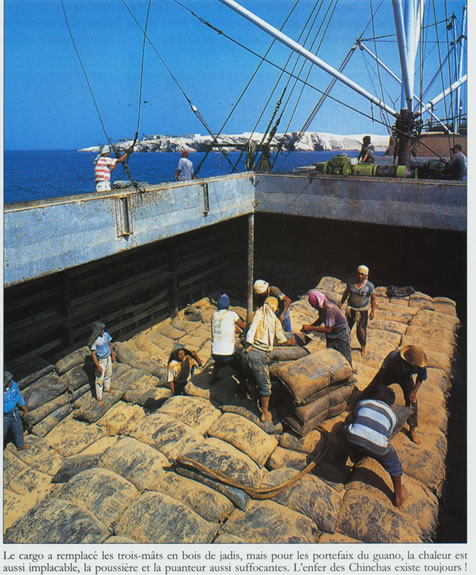

Autour du ponton de déchargement règne une activité fébrile. C'est aujourd'hui qu'il faut remplir les cales du Callao, un petit cargo en provenance de Pisco. Les sacs, portés à dos d'hommes, sont posés en tas réguliers à proximité de la plate-forme d'embarquement accrochée à flanc de falaise. Un téléphérique rudimentaire permet de descendre le guano jusqu'aux barges. Il est fréquent qu'un homme se juche en équilibre sur la grappe de sacs et se précipite dans le vide au-dessus de la mer, jusqu'au ponton où d'autres ouvriers réceptionnent le tout dans un nuage suffocant de poussière jaunâtre. Ces sacs, ces câbles, ces crochets en mouvement sont autant de causes d'accidents. On a vu ainsi des visages défigurés, des membres sectionnés, des hommes assommés.

Une fois pleine, la barge vient se mettre à couple du cargo. La grue du Callao enlève alors les sacs et les dépose au milieu de la cale principale. Là, ruisselant de sueur, le nez et la bouche protégés par un foulard, couverts de poussière de la tête aux pieds, des portefaix rangent la cargaison. Un peu plus de 16 000 tonnes entreront ainsi dans le ventre du navire ; voilà toute la récolte des Chinchas pour cette année. Les oiseaux vont pouvoir reprendre possession de leur territoire. Quant aux hommes, ils vont partir plus au Nord, gratter le guano de Macabi, avant de regagner enfin leur village, jusqu'à la prochaine saison.

Une fois pleine, la barge vient se mettre à couple du cargo. La grue du Callao enlève alors les sacs et les dépose au milieu de la cale principale. Là, ruisselant de sueur, le nez et la bouche protégés par un foulard, couverts de poussière de la tête aux pieds, des portefaix rangent la cargaison. Un peu plus de 16 000 tonnes entreront ainsi dans le ventre du navire ; voilà toute la récolte des Chinchas pour cette année. Les oiseaux vont pouvoir reprendre possession de leur territoire. Quant aux hommes, ils vont partir plus au Nord, gratter le guano de Macabi, avant de regagner enfin leur village, jusqu'à la prochaine saison.

El Ninio a encore frappé !

De nos jours, le guano est toujours apprécié, y compris en France. En 1998, le Pérou en a exporté 5 000 tonnes. En mars dernier, un premier lot de 1 250 tonnes a été acheté par une entreprise américaine. Sur les 3 750 tonnes restantes, 2 850 ont été adjugées en juin à la société Sopropêche, la seule entreprise française sur ce marché. Ce guano a ensuite été livré par conteneurs de 20 tonnes à Anvers ou à Marseille, puis acheminé à Montfavet ou à Boulogne-sur-Mer. Il sera enfin revendu à de grands fabricants d'engrais, comme le Groupe Angibaud ou les Ets Phallipou-Frayssinet, qui intégreront le guano péruvien dans la composition d'engrais naturels destinés à l'agriculture biologique.

S'il est toujours très prisé, le guano péruvien doit aujourd'hui faire face à la concurrence d'autres engrais naturels riches en azote, comme la farine de sang ou la farine de plume, toutes deux fabriquées en France. Mais son ennemi le plus inquiétant est d'une tout autre nature. C'est un courant océanique aux déplacements imprévisibles. On l'appelle "el Niiio" (l'enfant), parce qu'il est apparu la première fois au moment de Noël. Entre autres conséquences, ce phénomène climatique a en effet contribué à augmenter le taux de précipitations dans des zones traditionnellement sèches comme l'archipel des Chinchas, où le guano risque de perdre une partie de ses qualités. En réchauffant la mer, "el Nino" a aussi chassé des côtes péruviennes les anchois. Et si les oiseaux de mer sont mis à la diète...

Remerciements : A Claude et Jacqueline Briot, auteurs de l'ouvrage Clippers français, auquel cet article fait de larges emprunts et qui nous ont communiqué leur documentation actuelle ; à Claude Rouxel pour ses recherches historiques aux Archives nationales ; à Patrick-Charles Messance et à toute l'équipe de réalisation de son documentaire Les ferrais du guano ; à Herlé Denez, Musée de l'Affiche à Locronan.

Bibliographie : R.W. Stevens, On the stowage of ships and their cames, 1863. B. Lubbock, divers ouvrages sur le long-cours.

Chasse-Marée N°122

Cyril Hofstein

LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be